目次

- 1 第1章 導入:なぜ「野球ノート」が注目されるのか

- 2 第2章 野球ノートの基本:意味と役割

- 3 第3章 大谷翔平と野球ノート

- 4 第4章 科学的根拠:なぜ「書くこと」が子供を伸ばすのか

- 5 第5章 具体的に何を書く?項目と例文

- 6 第6章 市販ノート vs 手作りノートの比較

- 7 第7章 続けるための工夫と親の関わり方

- 8 第8章 野球ノートとメンタル強化

- 9 第9章 よくある質問Q&A(FAQ形式)

- 9.1 Q1. 野球ノートは毎日書かせるべき?

- 9.2 Q2. 1日にどれくらい書かせればいいの?

- 9.3 Q3. 子供が書くのを嫌がったらどうする?

- 9.4 Q4. どんなノートを使えばいい?

- 9.5 Q5. 市販ノートと手作りノート、どちらがいいの?

- 9.6 Q6. 親が内容をチェックした方がいいの?

- 9.7 Q7. 子供が同じことばかり書いている…大丈夫?

- 9.8 Q8. ノートが続かない場合の対処法は?

- 9.9 Q9. 監督やコーチに見せるべき?

- 9.10 Q10. 効果が出るまでどのくらいかかる?

- 9.11 Q11. 他の勉強や生活習慣にも役立つ?

- 9.12 Q12. プロ選手もノートを書いているの?

- 9.13 まとめ:FAQから見えること

- 10 第10章 実際の成功事例(親子・チームのケーススタディ)

- 11 第11章 始め方ステップ:今日からできる導入法

- 12 第12章 まとめ:野球ノートは子供の未来を変える

- 13 参考文献・出典

第1章 導入:なぜ「野球ノート」が注目されるのか

結論: 野球ノートは、小学生・中学生の子供が上達するために効果的な学習・成長ツールです。特に

「書き方」「効果」「例文」「続け方」を正しく理解することで、親御さんが安心して導入でき、子供のモチベーションや成果を大きく高めることができます。

「一生懸命練習しているのに、なかなか上手にならない…」

「同じ時期に野球を始めた友達がレギュラーになって悔しい…」

こうした悩みは、多くの親御さんが抱えるものです。応援する側として「どうにか力になりたい」と思っても、技術指導まではできず、家庭で何をすれば良いか分からないと感じてしまうことも少なくありません。

そんなときに注目されるのが「野球ノート」です。

野球ノートとは、練習や試合の振り返り・気づき・感情・次の目標などを記録し、「書く → 振り返る → 改善する」という成長サイクルをつくるためのツールです。単なる練習日記ではなく、思考を整理し、行動を変える力を養う学習方法と言えます。

多くの親御さんは「本当に効果があるの?」と疑問を持つかもしれません。実際に、ノートを書くことでどんな変化が期待できるのでしょうか?ここではまず、野球ノートが注目される理由を整理してみましょう。

- 子供の気づきを言語化できる:頭の中にあるモヤモヤを「言葉」にすることで、自分の課題や成長点をはっきりさせる。

- 成功体験を可視化できる:できたことを記録することで「自分は成長している」と実感し、次のチャレンジへの自信につながる。

- 練習の質を高める:ただ練習するだけでなく「次はどうするか?」を考える習慣がつく。

- 親子の会話が増える:ノートを通して子供の考えを知ることができ、応援の仕方が変わる。

実際に、大谷翔平選手が高校時代に「目標達成シート」を活用していたことは、複数の報道で紹介されています(President Online, 2023)。

もちろん、これは大谷選手だけの特別な方法ではありません。

スポーツ心理学の研究でも「書くことによる振り返り」が集中力や自信を高め、試合でのパフォーマンス向上につながると報告されています。つまり、野球ノートは科学的にも有効性が裏付けられている取り組みなのです。

しかし実際に導入しようとすると、多くの親御さんには次のような疑問が出てきます。

- 子供に何を書かせればいいのか?

- 市販の野球ノートを買うべきか、それとも手作りが良いのか?

- 続けられるのか不安…

さらに、「ノートを書くことで子供が嫌がらないか」「宿題が増えるように感じて逆効果では?」といった心配の声もよく聞きます。これらの不安を解消するためには、ただ「書かせる」だけでなく、親のサポートの仕方が重要になります。

本記事では、こうした疑問を解決するために、野球ノートの基本・効果・科学的根拠・具体的な書き方と例文・続け方の工夫・実際の成功事例・よくある質問までを網羅的に解説します。

この記事を読み終えるころには、「これなら今日からうちの子でも始められる!」という具体的なイメージが湧き、最初の一歩を踏み出せるはずです。

第2章 野球ノートの基本:意味と役割

野球ノートとは何か?

一言で言えば、子供が自分の練習や試合を「言葉で振り返り、次に活かすためのツール」です。単なる練習記録や日記ではなく、成長のための「学習ノート」としての役割を果たします。

野球ノートは以下のような特徴を持ちます。

- 目的志向:その日の練習や試合を振り返り、「次にどう改善するか」を考える。

- 感情の整理:ミスや成功の体験を言語化し、気持ちをリセットできる。

- 自己成長の記録:できたこと、課題、工夫を積み重ねることで、自分の成長を実感できる。

このように、野球ノートは「行動を記録する」だけでなく、思考を深め、自己効力感(やればできるという感覚)を高める道具でもあります。

1. 野球ノートが果たす役割

野球ノートは大きく分けて、次の4つの役割を果たします。

- 学習の定着

練習や試合で得た経験を言語化することで「分かったつもり」を防ぎ、学びを定着させます。教育心理学では「書くことは学びを深める最も効果的な方法の一つ」とされています。 - メタ認知の向上

自分を客観的に振り返ることで「なぜうまくいったのか/うまくいかなかったのか」を理解できるようになります。これは競技力だけでなく、学習面でも役立ちます。 - モチベーション維持

小さな成功を記録することで「やればできる」という感覚が積み重なり、練習を続ける力になります。 - 親子のコミュニケーションツール

子供が書いた内容を通して、親は「子供がどんなことを感じているのか」を知ることができます。これは家庭での安心感にもつながります。

2. 教育心理学・スポーツ心理学から見た効果

野球ノートは直感的な「役に立ちそう」という印象だけでなく、科学的な裏付けも持っています。

- 教育心理学

書くことはメタ認知(自分の思考を客観的に捉える力)を高めるとされています。これにより「ただ頑張る」ではなく「工夫して取り組む」力が育ちます。 - スポーツ心理学

Andersonら(2004)の研究では、「振り返りの実践(リフレクティブ・プラクティス)」がアスリートのパフォーマンス向上に役立つことが示されています。 - 親子コミュニケーション

Azimi & Tamminen(2019)は、親子で練習や試合を振り返る習慣が自己効力感と学びの質を高めると報告しています。

教育心理学の研究でも「書くこと」は学習の定着を促し、子供の自律的な学びを支える手段として効果的であるとされています。

3. 野球ノートと他の練習との違い

「練習日誌」とどう違うのか?と疑問を持つ方も多いでしょう。

大きな違いは主体性にあります。

- 練習日誌:監督やチームに提出する目的が強く、やらされ感が出やすい。

- 野球ノート:子供自身が「自分のために書く」ため、成長意識が高まりやすい。

野球ノートは「子供が主体的に取り組む」ことを前提としたツールです。親がサポートする際も「書きなさい」ではなく「今日どうだった?」と声をかける程度が効果的です。

4. 野球ノート導入の最初の一歩

「意味や効果は分かったけれど、どう始めればいいの?」という方もいるでしょう。最初の一歩はシンプルで大丈夫です。

- 今日できたことを1つ書く

- 今日うまくいかなかったことを1つ書く

- 次にやってみたいことを1つ書く

この「3つの振り返り」から始めるだけで、子供は自然と考える力をつけていきます。

重要なのは、完璧なノートを目指すことではなく「書く習慣」を定着させることです。

野球ノートは、子供の技術的な成長だけでなく、メンタル面の安定や学習習慣の定着にも効果をもたらす万能ツールです。次章では、その有効性を示す具体的な事例として大谷翔平選手のノート習慣を取り上げます。

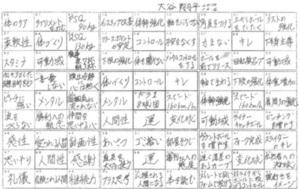

第3章 大谷翔平と野球ノート

野球ノートが広く注目を集めるようになった背景のひとつに、大谷翔平選手の存在があります。二刀流として世界を驚かせ、メジャーリーグでも成功を収めている大谷選手は、高校時代から「目標達成シート」やノート習慣を徹底していたことが数多くの報道で紹介されています。

大谷翔平=努力の天才というイメージがありますが、実際には「書くことで思考を整理し、未来をデザインする習慣」を持っていたことが、成功の土台になっていたのです。

1. 大谷翔平が実践した「目標達成シート」とは?

大谷選手が高校時代に活用していたのが、「目標達成シート」と呼ばれるものです。

これは1つの大きな目標を中心に据え、それを達成するために必要な要素を周囲に細分化して書き込む方法で、マンダラチャートとしても知られています。

- 中心の目標:例「ドラフト1位でプロ入り」

- 周囲の要素:練習内容(体力・技術)、メンタル面(集中力・冷静さ)、生活習慣(食事・睡眠)などを分解

- さらに具体化:体力をつける→食事管理/走り込み、メンタルを強化する→毎日のセルフトーク など

このように目標を「見える化」し、行動に落とし込む習慣こそが、大谷選手の成長を支えました。

ただ漠然と「頑張る」ではなく、「何を、どの順序で、どうやってやるか」を自分で考える力を磨いたのです。

2. 書く習慣が大谷翔平に与えた効果

多くのインタビューや記事から、大谷選手がノートや目標達成シートを使っていた効果は次のように整理できます。

- 目標の明確化:大きな夢を小さな行動に分解することで、毎日の練習に意味が生まれる。

- モチベーション維持:「やるべきこと」が可視化されるため、迷いが減り、続けやすくなる。

- セルフマネジメント力の向上:自分の強みや課題を自覚し、改善策を考える習慣がつく。

- 失敗からの回復力:失敗を「学び」として整理できるため、落ち込みすぎず次に向かえる。

これは単なる練習法ではなく、心理的スキルの強化でもあります。スポーツ心理学では、こうした「自己調整学習」がアスリートの成功に直結することが示されています。

3. 報道で紹介された事例

President Online(2023年)によれば、大谷選手は父親のサポートを受けながら、自分の夢を紙に書き出し、毎日の練習を目標に結びつけていたとされています。

また、高校生新聞(2013年)のインタビューでは、大谷選手自身が「高い目標を自分で設定し、その実現に向けて日々取り組んでいた」と語っています。

これらは「夢を紙に書いていたら叶った」という単純な話ではありません。

「書く → 振り返る → 改善する」というサイクルを徹底することで、日々の小さな積み重ねを夢につなげたのです。

4. 子供への応用:大谷翔平の方法をどう活かすか?

「うちの子に同じことができるの?」と不安に思う親御さんも多いでしょう。結論から言えば、完全に同じ方法を真似する必要はありません。

大谷選手の取り組みは「習慣としての振り返り」がポイントであり、形式やシートのデザインは二の次です。

親御さんができるサポートの例は以下の通りです。

- 子供と一緒に簡単な目標を書き出す:「次の試合でエラーを減らす」「声を出す」など身近なものから。

- 毎日1行でも良いので書かせる:「今日の練習でできたこと」「明日やること」など。

- 親が添削するのではなく、共感する:「なるほど」「頑張ったね」と反応するだけで十分。

注意点として、大谷選手の実際のノートやシートの画像をそのまま真似たり、無断で転載することは著作権の観点から避ける必要があります。

大切なのは「子供が自分の言葉で書く」という習慣を育てることです。

5. 大谷翔平の事例から学べる本質

大谷選手の取り組みから得られる教訓は次の3つです。

- 目標は具体的に分解して書くこと

- 毎日の習慣に落とし込むこと

- 書いたことを振り返り、改善につなげること

この3つを意識するだけで、野球ノートは単なる日記から成長のための強力なツールに変わります。

そして何より重要なのは、「大谷翔平もやっていた」という事実が、子供にとって最大のモチベーションになるということです。

憧れの選手の習慣を真似することは、子供にとって「自分もやってみよう!」と思える強いきっかけになります。

次章では、こうした「書く習慣」が科学的にどのように子供の成長を支えるのか、スポーツ心理学や教育学の研究をもとに解説していきます。

第4章 科学的根拠:なぜ「書くこと」が子供を伸ばすのか

野球ノートの効果は「気合や根性」だけに基づくものではありません。

実は教育心理学・スポーツ心理学・脳科学の分野で、多くの研究が「書くこと」の有効性を裏付けています。

ここでは、なぜノートに書く習慣が子供の上達につながるのかを科学的な観点から解説します。

1. 書くことで「記憶」が定着する(教育心理学の視点)

まず大きな効果は、記憶の定着です。

人間は「見た・聞いた」だけでは忘れやすく、心理学者エビングハウスの「忘却曲線」によれば、1日後には約70%の情報を忘れてしまうと言われています。

しかし、書いて振り返ることで記憶の保持率は大きく向上します。

特に「自分の言葉でまとめる」作業は、単なる暗記ではなく理解と再構築につながるため、練習内容や技術ポイントを深く頭に刻むことができます。

学習科学の研究(Chi, 2009)では「自分の言葉で説明したり書き直したりする活動」が最も高い学習効果を生むことが報告されています。

つまり、野球ノートは「練習の復習」ではなく「理解を深める再学習」になるのです。

2. 書くことで「メタ認知」が育つ(自分を客観視する力)

野球ノートが特に優れているのは、メタ認知を育てられる点です。

メタ認知とは「自分の思考や行動を客観的に振り返り、次に活かす力」です。

例えば、

- 「今日はエラーが多かった → 集中していなかった → 次は声を出して切り替えよう」

- 「今日は打てなかった → ストレートに差し込まれた → 素振りでタイミングを意識しよう」

こうした振り返りをノートに書くことで、自分の課題を発見し、改善策を考える習慣が自然と身につきます。

Zimmerman(2002)は、アスリートの自己調整学習において「計画 → 実行 → 振り返り → 改善」というプロセスが成長に不可欠であると述べています。

この「メタ認知の習慣」こそ、野球ノートが子供の自律的な成長を支える理由です。

3. 書くことで「自己効力感」が高まる(スポーツ心理学の視点)

自己効力感とは「自分はやれる」という感覚です。

Bandura(1997)の自己効力理論では、自己効力感が高い子供は困難な状況でも粘り強く取り組み、失敗から学ぶ姿勢が強いとされています。

野球ノートに「できたこと」「成長したこと」を記録する習慣は、この自己効力感を高める強力な方法です。

- 「今日はヒットを1本打てた」

- 「エラーしたけど、声を出して最後まで守れた」

- 「昨日よりランニングのタイムが速くなった」

このように「小さな成功体験」を文字に残すことで、子供は「自分は成長している」と実感し、モチベーションが続きます。

4. 書くことで「レジリエンス」が育つ(失敗から立ち直る力)

野球は失敗の多いスポーツです。打者であれば10回中7回は失敗するのが普通です。

そのため、失敗からどう立ち直るかが重要になります。

ノートを書くことで「失敗を振り返り、次の行動に変える」習慣がつきます。

これは心理学でいうレジリエンス(逆境からの回復力)を育てるプロセスそのものです。

Sarkar & Fletcher(2014)は、競技者のレジリエンスは「ストレッサーと保護因子の相互作用を通じた動的過程」と定義しています。

ノートに失敗と改善策を書く行為は、この「保護因子」を強める役割を果たします。

5. 書くことで「親子の関わり」が変わる(家庭環境の視点)

野球ノートは子供だけでなく、親子関係にもプラスの影響を与えます。

親が子供のノートを読むことで、子供の考えや気持ちを知るきっかけになります。

- 子供が「今日の練習は楽しかった」と書いていたら、一緒に喜ぶ。

- 「今日はミスして悔しい」と書いていたら、「次はどうしたら良いと思う?」と寄り添う。

注意点として、親が「添削」してしまうと逆効果です。

大切なのは「共感する」「応援する」ことであり、正しいか間違っているかを評価する必要はありません。

6. 書くことで「脳が活性化」する(神経科学の視点)

近年の脳科学研究では、「書く」という行為が脳の複数の領域を活性化することがわかっています。

手を動かして文字を書くことで、

- 運動野(身体の動きを司る領域)

- 前頭前野(思考・判断を司る領域)

- 海馬(記憶を司る領域)

が同時に働きます。これは「考える → 書く → 記憶する」という一連の流れを強化し、子供の学習効率を高める効果を持ちます。

Mueller & Oppenheimer(2014)の研究では、手書きによるノートの方がタイピングよりも理解と記憶の定着に優れていることが示されました。

まとめ:科学が裏付ける「野球ノートの価値」

ここまで見てきたように、野球ノートの習慣は次のような科学的効果をもたらします。

- 記憶の定着(教育心理学)

- メタ認知の向上(自己調整学習)

- 自己効力感の強化(自信の育成)

- レジリエンスの育成(失敗からの回復力)

- 親子関係の改善(安心感と信頼)

- 脳の活性化(神経科学的効果)

野球ノートは単なる練習日記ではなく、科学的にも裏付けられた「子供を伸ばす習慣」なのです。

次章では、実際に「野球ノートには何を書けばいいのか?」を具体的に解説していきます。

第5章 具体的に何を書く?項目と例文

「野球ノートの効果はわかったけれど、実際に何を書かせればいいのか分からない」——これは親御さんから最も多く寄せられる悩みのひとつです。

市販のノートを買っても、子供が空欄をどう埋めていいか迷ってしまうケースは少なくありません。

この章では、年齢別・目的別におすすめの項目と実際の記入例を紹介します。

親が無理に書かせるのではなく、子供が自分の言葉で書けるシンプルな仕組みをつくることが大切です。

1. 基本の3ステップ(小学生〜中学生共通)

まずは、どの学年でも取り入れやすい基本の書き方から始めましょう。

- できたこと(成功体験):今日できたこと・成長したこと

- できなかったこと(課題):失敗・悔しかったこと

- 次にやること(改善策):次の練習で意識したいこと

例文:

できたこと:フライをしっかりキャッチできた

できなかったこと:ゴロをはじいてしまった

次にやること:グローブをもっと下から出す

この3つを書く習慣だけでも、「振り返る → 改善する」のサイクルが自然に育ちます。

2. 小学生向け:楽しく書ける工夫

小学生はまだ文章を書くことに慣れていないため、短く・簡単に・楽しめる形がポイントです。

- 今日の練習で一番楽しかったこと

- 今日の練習で一番うまくできたこと

- 今日の自分に◎○△をつける

例文:

楽しかったこと:バッティングでホームランが打てた

うまくできたこと:ランニングを最後まで走れた

自分に○をつけるなら?:○(声を出せたから)

文章が苦手な子は「絵」や「シール」で表現してもOKです。

大事なのは「できたことを可視化する」ことであり、文字量の多さではありません。

3. 中学生向け:思考を深める記録

中学生になると理解力も高まり、振り返りの質を上げることが可能になります。

具体的には次のような項目を追加すると効果的です。

- 今日意識した技術ポイント

- ミスをした理由と改善策

- 試合や練習での感情(緊張した・自信があった など)

- チーム全体の雰囲気

例文:

意識したこと:ピッチャーのリリースをよく見る

ミスの理由:緊張してバットが振り遅れた

改善策:素振りで早く始動する

感情:初めてレギュラーで試合に出て緊張した

チームの雰囲気:声が出ていて良かった

こうした記録はメンタル面の成長にもつながり、試合での緊張克服や自己調整力を養います。

4. 目的別の記録例

野球ノートは「上達」「メンタル強化」「目標達成」など目的に応じて使い分けることができます。

① 技術向上に特化した書き方

- 今日の課題技術(例:キャッチボールの正確性)

- 改善できた点/まだ改善できない点

- 次の練習でやること

課題:キャッチボールがそれた

改善できた点:相手の胸を意識したら少し改善できた

改善できなかった点:スローイングがまだ安定しない

次にやること:投げる前に体重移動を意識する

② メンタル強化に特化した書き方

- 練習や試合前の気持ち

- 不安や緊張の内容

- どう対処したか/今後の工夫

気持ち:試合前は不安だった

不安の内容:三振したらどうしようと思った

対処:深呼吸をしたら落ち着いた

今後の工夫:打席に入る前にルーティンをする

③ 目標達成に特化した書き方

- 今月の目標

- そのために必要なこと

- 今日できたこと/できなかったこと

今月の目標:試合でヒットを3本打つ

必要なこと:毎日素振り100回、タイミングを意識

今日できたこと:素振りを100回した

できなかったこと:素振りのフォームが崩れた

改善策:明日は鏡を見ながらやる

5. 書くときの工夫(続けやすさの秘訣)

ノートを続けられるかどうかは「書きやすさ」に大きく左右されます。

次の工夫を意識すると習慣化しやすくなります。

- 1日5分で終わる量にする(長すぎると続かない)

- 「書く欄」をあらかじめ決めておく(例:3行だけ/チェックリスト形式)

- 親が口を出しすぎない(誤字脱字や表現を直さない)

- 「ご褒美」を設定する(1週間続けたら好きなアイスを買う など)

ノートは「頑張るための道具」ではなく「成長を楽しむ道具」と位置づけることが、長続きのポイントです。

6. 親子で確認するときの声かけ例

親が関わるときは「評価」ではなく「共感」と「承認」が大切です。

- 「頑張ったね」

- 「ここができたのはすごいね」

- 「次はどうしたいと思う?」

こうした声かけは心理的安全性をつくり、子供が安心して挑戦できる環境になります。

まとめ:書く内容は「シンプル」でいい

ここまで多くの例を紹介しましたが、最初から完璧に書かせる必要はありません。

大切なのは、「子供が自分の言葉で書く」という習慣をつくることです。

- 小学生は「楽しかったこと・できたこと」だけでもOK

- 中学生は「課題と改善策」を書くとより効果的

- 親は「共感する」「承認する」に徹する

野球ノートは「書くこと」が目的ではなく「成長につなげること」が目的です。

次章では、市販ノートと手作りノートの比較を行い、それぞれのメリット・デメリットを整理していきます。

第6章 市販ノート vs 手作りノートの比較

野球ノートを始めるとき、親御さんの多くが悩むのが「市販ノートを買うべきか、それとも手作りにするべきか?」という点です。

どちらにもメリット・デメリットがあり、子供の性格や家庭の方針によって最適解は変わります。

ここでは両者を徹底比較し、選び方の参考になる情報を整理します。

1. 市販の野球ノートの特徴

スポーツショップやオンラインで販売されている市販の野球ノートには、あらかじめ記入欄や質問項目が用意されています。

- メリット

- 書く内容が決まっているので迷わない

- デザインが整っていて子供が取り組みやすい

- 指導者も使いやすく、チームで導入しやすい

- デメリット

- 価格が高め(1冊1,000〜2,000円程度)

- 内容が固定されているため自由度が低い

- 子供によっては「宿題感」が出てしまう

市販ノートは「何を書けばいいか分からない」という家庭にとっては安心材料になります。

一方で、子供の個性に合わせて柔軟に使いたい場合には不向きなこともあります。

2. 手作りノートの特徴

市販のノートや100円ショップの無地ノートに、親や指導者がオリジナルのフォーマットを作って取り入れる方法です。

- メリット

- 低コストで始められる(ノート1冊100円程度)

- 子供のレベルや目的に合わせて項目をカスタマイズできる

- 自由度が高く、絵や図なども取り入れられる

- デメリット

- 親がフォーマットを考える手間がある

- 子供が書く内容に迷いやすい

- 継続性の仕組みが弱い(親のサポートが必要)

手作りノートは「親が伴走して工夫できる」点が最大の魅力です。

ただし、親が過干渉にならないよう注意が必要です。

3. 比較表:市販ノートと手作りノート

| 項目 | 市販ノート | 手作りノート |

|---|---|---|

| 価格 | 1,000〜2,000円/冊 | 100円〜300円/冊 |

| 内容の自由度 | 低い(決まった項目) | 高い(自由に設定可能) |

| 導入のしやすさ | 高い(すぐに始められる) | やや低い(親が準備する必要あり) |

| 継続のしやすさ | ◎(枠があるので続きやすい) | △(サポートがないと途切れやすい) |

| 子供の主体性 | やや低い(枠に沿う形) | 高い(自分の言葉で書ける) |

4. どちらを選ぶべき?

選び方の目安は「子供の性格」と「親のサポート体制」です。

- 几帳面な子供/親が多忙 → 市販ノートがおすすめ

- 自由に書くのが好き/親がサポートできる → 手作りノートがおすすめ

重要なのは「どちらが正しいか」ではなく「続けられる形を選ぶ」ことです。

市販ノートと手作りノートを組み合わせても良いでしょう。たとえば「最初は市販ノートで流れを覚え、慣れてきたら手作りノートに移行する」という方法も効果的です。

5. 続けるコツ:市販でも手作りでも大切なこと

どちらを選んでも、続けるために共通して大切なのは次のポイントです。

- 毎日5分で終わる量にする

- 「書きなさい」ではなく「やってみようか」と促す

- 親が添削せず共感する

- 小さなご褒美を設定する

市販ノートも手作りノートも、「子供が自分の言葉で書く」ことが成功のカギです。形式よりも習慣が重要であることを忘れないようにしましょう。

次章では、野球ノートを続けるための工夫と親の関わり方について、さらに深掘りしていきます。

第7章 続けるための工夫と親の関わり方

野球ノートは「続けること」が最大のポイントです。

最初の数日間はやる気いっぱいでも、1週間、1か月と経つにつれてノートが真っ白になってしまう……そんな経験をした家庭も少なくありません。

この章では、野球ノートを長く続けるための具体的な工夫と、親の正しい関わり方を解説します。

1. 習慣化のゴールデンルール

行動科学の研究では、習慣化には「簡単・小さく・すぐできる」ことが重要だと示されています。

特に子供の場合、大人のように「将来のために続けよう」という意識は持ちにくいため、「楽しくて、負担が少ない」ことが続けるカギになります。

- 1日5分以内で終わる分量にする

- 書く欄を少なくする(3行ルールなど)

- ノートを書く時間を決める(例:夕食後、寝る前)

- 親が一緒に座って見守る

たとえば「今日の練習でできたこと1つ」「次にやること1つ」だけで十分です。

最初から完璧にしようとすると、子供はすぐに疲れてしまいます。

2. モチベーションを高める工夫

子供がノートを書きたくなるようにするために、親ができる工夫はいくつもあります。

- 見た目を楽しくする:好きなキャラクターのシールを貼る、色ペンを使うなど。

- 成果を見える化する:ノートが1冊終わったら「達成シール」を貼る。

- ご褒美を設定する:1週間続けられたら好きなデザート、1か月続いたら小さなプレゼント。

- チームでシェアする:仲間とノートを見せ合うことで刺激を受ける。

「ご褒美=甘やかし」ではありません。

行動科学の観点からも、習慣形成の初期段階では外的な報酬が効果的であり、やがて内発的なやる気に切り替わっていきます。

3. 親の関わり方:やってはいけないこと

親の関わり方を間違えると、ノートは「成長のツール」ではなく「苦痛の宿題」になってしまいます。

特に避けるべき関わり方は次の3つです。

- 添削する:「字が汚い」「もっと丁寧に書きなさい」と直す

- 正解を押し付ける:「こう書いた方がいい」「その答えは間違い」

- 強制する:「書かないなら試合に出さない」「やらないならダメ」

これらはすべて「親のためのノート」にしてしまう危険性があります。

ノートはあくまで子供が自分のために書くものです。

4. 親の関わり方:やるべきこと

一方で、効果的な関わり方はとてもシンプルです。

親は「共感」「承認」「質問」の3つを意識すれば十分です。

- 共感する:「そう思ったんだね」「悔しかったんだね」

- 承認する:「よく頑張ったね」「続けていて偉いね」

- 質問する:「次はどうしたい?」「どんな工夫ができると思う?」

この関わりは、心理学でいう「自己決定理論(Deci & Ryan, 2000)」にも基づいています。

子供が「自分で決めて取り組んでいる」と感じることで、内発的動機づけが高まり、ノートを続ける力になります。

5. 途中でやめてしまったときの対処法

多くの家庭で「続かなくなる時期」が訪れます。

これは失敗ではなく、自然なプロセスです。

- 原因を一緒に探す:「時間がなかった?」「書くのが面倒になった?」

- 書く量を減らす:3行→1行だけにする

- 形式を変える:絵を描く、チェック式にする

- 親も一緒に書く:「ママも今日の振り返りを書くね」と共に取り組む

一度途切れても、また再開できれば大成功です。

「続けること」よりも「やめないこと」の方が大切です。

6. チーム全体で取り組むメリット

個人だけでなく、チーム単位で野球ノートを取り入れる例も増えています。

仲間同士で振り返りを共有することで、次のような効果が期待できます。

- チーム全体の意識が高まる

- 互いに刺激を受けて続けやすい

- 監督やコーチが選手の内面を理解しやすくなる

ただし、チームで取り入れる場合も「やらされ感」を出さないことが重要です。

監督や指導者が「自由に書いていいよ」と伝えることが成功のポイントになります。

まとめ:親の役割は「サポーター」

野球ノートを続けるうえで、親が果たす役割は監督や先生ではなく「サポーター」です。

子供が自分の言葉で書き、自分で考え、自分で成長を感じられるように見守ること。

それが最終的に自律心・継続力・挑戦する力を育てます。

ノートを続ける秘訣は、形式ではなく「楽しく・気楽に・一緒にやること」です。

親が笑顔で寄り添えば、子供は安心して書き続けることができます。

次章では、野球ノートとメンタル強化の関係について詳しく解説していきます。

第8章 野球ノートとメンタル強化

野球ノートは単なる技術向上のツールにとどまりません。

実はメンタル強化(心を鍛えるトレーニング)にも直結しています。

野球というスポーツは「失敗の多さ」「プレッシャー」「勝敗の重み」がつきまとうため、メンタルの安定は成績に直結します。

この章では、野球ノートが心理的な強さをどのように育むのかを解説します。

1. 競技不安を軽減する

試合前に「ミスをしたらどうしよう」と不安になるのは、誰もが経験することです。

心理学ではこれを競技不安と呼び、集中力低下やパフォーマンスの乱れにつながる要因とされています。

野球ノートに「不安の内容」や「対処法」を書き出すことで、頭の中で膨らんだ不安を客観視でき、心が落ち着きます。

Martensら(1990)は「不安を言語化すること」がアスリートの心理的安定に有効であると報告しています。

つまり、野球ノートは「不安を減らし、自信を高める自己対話の場」になるのです。

2. 心理的安全性を高める

野球ノートを続けることで、子供は「失敗しても大丈夫」という感覚を持ちやすくなります。

これは心理学でいう心理的安全性(Edmondson, 1999)に近い概念です。

- 「エラーして悔しい」と書ける → 自分の感情を素直に認められる

- 「次はこうしたい」と書ける → 失敗を前向きに変換できる

ノートは「失敗を隠す場」ではなく「失敗を学びに変える場」です。

この習慣が、プレッシャーに強いメンタルを育てます。

3. レジリエンス(立ち直る力)を育てる

野球は「失敗のスポーツ」とよく言われます。

打者は10回中7回以上失敗するのが当たり前。だからこそ、失敗からどう立ち直るかが重要です。

ノートを書くことで、

- 失敗の原因を分析する

- 改善策を考える

- 次に挑戦する勇気を持つ

という流れが身につきます。これはまさにレジリエンス(Sarkar & Fletcher, 2014)を鍛えるトレーニングです。

Sarkar & Fletcher(2014)は「レジリエンスは失敗を意味づけし、行動改善につなげる過程で育つ」と指摘しています。

野球ノートはこの「意味づけ」を支える役割を果たします。

4. 自己効力感(やれる感覚)を強める

Bandura(1997)の自己効力理論によれば、「やれる」という感覚を持つことがパフォーマンス向上の原動力になります。

野球ノートに「できたこと」を積み重ねることは、この自己効力感を高める最も効果的な方法のひとつです。

例:

・昨日より遠くにボールを投げられた

・フライをノーミスでキャッチできた

・最後まで全力疾走できた

こうした「小さな成功」を文字に残すことで、子供は「自分は成長している」と実感し、自信を持ってプレーできます。

5. ルーティン化で緊張をコントロールする

ノートはルーティン作りにも役立ちます。

「試合前にやること」を書いて習慣化することで、緊張がコントロールしやすくなるのです。

例:

・試合前は必ず深呼吸を3回する

・打席に入る前にバットを2回回す

・守備につく前に声を出して気合を入れる

これらをノートに書いて習慣化することで、「緊張に飲み込まれる」から「緊張を味方にする」へと変わります。

まとめ:野球ノートは「心を鍛える道具」

ここまで解説してきたように、野球ノートは技術面だけでなくメンタル強化のトレーニングとしても効果的です。

- 競技不安を減らし、自信を高める

- 心理的安全性をつくり、挑戦を後押しする

- 失敗から学び、レジリエンスを育てる

- 自己効力感を積み重ねる

- ルーティン化で緊張をコントロールする

野球ノートは「心の筋トレ」です。

ノートに向き合う時間そのものが、子供のメンタルを強くし、試合で力を発揮できる土台になります。

次章では、よく寄せられる質問に答える形で「野球ノートFAQ」をまとめ、親御さんの不安や疑問を解消していきます。

第9章 よくある質問Q&A(FAQ形式)

ここでは、親御さんから実際によく寄せられる「野球ノートに関する疑問」をまとめました。

不安や疑問を解消することで、安心して子供と一緒に取り組めるようになります。

Q1. 野球ノートは毎日書かせるべき?

A. 理想は毎日ですが、無理に続ける必要はありません。

1週間に2〜3回でも効果はあります。

大切なのは「継続」であり、空白があっても気にせず再開することが成功の秘訣です。

Q2. 1日にどれくらい書かせればいいの?

A. 5分以内で終わる量がベストです。

長文を書くと子供が嫌になってしまうので、最初は「できたこと1つ・課題1つ・次の目標1つ」程度で十分です。

Q3. 子供が書くのを嫌がったらどうする?

A. 無理に強制すると逆効果になります。

選択肢を与えるのがおすすめです。

- 文章ではなく「絵」で表現する

- チェックリスト形式にする

- 親子で一緒に書いてみる

「楽しい」と思える形にすれば自然と続きます。

Q4. どんなノートを使えばいい?

A. 特別なノートである必要はありません。

100円ショップの自由帳でも、市販の専用野球ノートでも大丈夫です。

重要なのは「子供が書きやすい形」を選ぶことです。

Q5. 市販ノートと手作りノート、どちらがいいの?

A. どちらも一長一短があります。

- 市販ノート → 書く欄が決まっているので始めやすい

- 手作りノート → 自由度が高く子供の個性に合わせやすい

最初は市販ノートで慣れて、途中から手作りに移行する家庭も多いです。

Q6. 親が内容をチェックした方がいいの?

A. チェック=添削は不要です。

親の役割は「共感」と「承認」。

- 「よく頑張ったね」

- 「面白いこと書いてるね」

と声をかけるだけで十分です。

Q7. 子供が同じことばかり書いている…大丈夫?

A. 問題ありません。

「声を出した」「ランニングを頑張った」など同じことの繰り返しでも、続けることに意味があるのです。

成長に応じて少しずつ深い内容に変わっていきます。

Q8. ノートが続かない場合の対処法は?

A. 続かない原因を探りましょう。

- 書く量が多すぎる → 1行だけに減らす

- 時間が合わない → 寝る前や朝に変更

- 親が忙しい → 子供に任せる or 週末だけ一緒に振り返る

途中でやめても、また再開できれば成功です。

Q9. 監督やコーチに見せるべき?

A. 基本的には自分のために書くものです。

ただし、本人が望むなら見せてもOK。

指導者がノートを通して選手の気持ちを理解できるケースもあります。

Q10. 効果が出るまでどのくらいかかる?

A. 早い子は1か月で変化が出ます。

「練習の目的を意識できるようになった」「自信がついた」など。

ただし、本当の効果は3か月〜半年の継続で現れます。

Q11. 他の勉強や生活習慣にも役立つ?

A. はい。

野球ノートの習慣は学習ノートや日常の振り返りにも応用できます。

自己管理力やレジリエンスは野球以外でも大きな力になります。

Q12. プロ選手もノートを書いているの?

A. はい。

大谷翔平選手をはじめ、多くのアスリートがノート・日記・目標シートを活用しています。

「書くこと」はトップ選手の共通習慣のひとつです。

まとめ:FAQから見えること

よくある質問に共通しているのは、「完璧を目指さなくていい」ということです。

ノートはあくまで成長を支える補助ツール。

親も子供も「楽しく、気楽に続ける」ことを意識すれば十分効果を発揮します。

次章では、実際に野球ノートを使って変化した成功事例を紹介します。

第10章 実際の成功事例(親子・チームのケーススタディ)

ここまで「野球ノートの効果」や「書き方」を解説してきました。

しかし親御さんにとっては、「本当に効果があるの?」という疑問が残るかもしれません。

そこでこの章では、実際に野球ノートを取り入れて成果が表れた具体的な事例をご紹介します。

1. 小学生投手のケース:不安に強くなった

小学5年生のA君は、試合になると極度に緊張してコントロールを乱すタイプでした。

母親の勧めで「投球後に感じたことを1行書く」野球ノートを始めました。

最初は「緊張した」「こわかった」といった言葉が並びましたが、1か月後には

・緊張したけど呼吸で落ち着けた

・打たれたけど次は低めに投げようと思った

と、「不安→対処→次の行動」に変化しました。

その結果、試合でも冷静さを保てるようになり、監督からも「表情が変わった」と評価されました。

2. 中学生内野手のケース:レギュラー獲得

中学2年生のB君は、同級生に比べて体格で劣り、レギュラーを取れずに悩んでいました。

そこで、毎日の練習後に「できたこと3つ」をノートに書き続けることに。

半年後、ノートには数百の「成功体験」が積み上がりました。

・ゴロを正面で捕れた

・声を出せた

・バントが成功した

この積み重ねにより、「自分はできる」という自己効力感が強化され、プレーにも自信が出てきました。

最終的に監督から「安心して使える」と信頼され、レギュラーを勝ち取りました。

3. 高校野球部チーム全体のケース:雰囲気が変わった

ある高校野球部では、部員全員が「練習後に一言だけ書くノート」を導入しました。

内容は自由で、「今日頑張ったこと」「仲間への感謝」「改善したいこと」など。

数週間後、監督が驚いたのはチームの雰囲気の変化でした。

普段は口数の少ない選手が「仲間の声掛けに助けられた」と書くことで、自然と感謝の気持ちが広がったのです。

その結果、「声を掛け合う文化」が定着し、練習の活気も試合の粘りも大きく向上しました。

4. 親子で取り組んだケース:関係性が改善

C君(小学6年生)は、親が「もっと頑張れ」と言うたびに反発していました。

しかし野球ノートを導入し、母親が「内容を添削する」のではなく「一緒に書く」スタイルに変更。

子供が書いた内容に対して、母親はただ「そう思ったんだね」「いいね」と一言添えるだけにしました。

すると、親子の会話が増え、C君は素直に自分の気持ちを話すようになったのです。

母親自身も「子供の考えていることが理解できるようになった」と語り、親子関係の改善にもつながりました。

5. トップアスリートの事例:大谷翔平選手

プロ野球・MLBで活躍する大谷翔平選手も、高校時代から「目標達成シート」を使って自己管理を徹底していました。

これは一種の野球ノートといえるもので、自分の夢を中心に据え、そこに必要な要素をマンダラチャート形式で書き込んでいく方法です。

報道によれば、大谷選手はこの取り組みを通して「目標を具体的に言語化し、日々の行動に落とし込む力」を育てたとされています。

このように、野球ノートは子供からプロ選手まで通じる普遍的な成長ツールなのです。

まとめ:成功事例に共通すること

ご紹介した事例に共通するのは、

- 書く内容はシンプルでも効果が出る

- 「続ける」ことが一番の力になる

- 親や指導者が見守る姿勢を持つと成果が出やすい

野球ノートは「魔法の道具」ではありません。

しかし、正しく取り入れれば子供の心と技術を大きく成長させる武器になります。

次章では、今日から始められる「野球ノートの導入ステップ」を解説します。

第11章 始め方ステップ:今日からできる導入法

「野球ノートが大事なのは分かったけど、実際にどう始めればいいの?」という声は多いです。

ここでは、親御さんが今日からすぐに導入できる5つのステップを紹介します。

ステップ1:ノートを準備する

特別なノートを買う必要はありません。

- 100円ショップの自由帳

- 市販の「野球ノート」や「練習日誌」

- パソコンやタブレット(デジタル記録)

いずれも効果は同じです。

重要なのは子供が「書きやすい」と思えることです。

ステップ2:書く内容を決める

最初はシンプルに始めるのがコツです。

例えば、以下の3つだけで十分です。

- できたこと(成功体験)

- 課題(改善したいこと)

- 次にやること(小さな目標)

書く欄を増やしすぎると続きません。

まずは「3行ルール」から始めるのがおすすめです。

ステップ3:書く時間を固定する

習慣化には「タイミングの固定」が有効です。

- 練習から帰ってきた直後

- 夕食後のリラックスタイム

- 寝る前の振り返り

「毎日バラバラ」よりも、「いつも同じ時間」にすることで定着しやすくなります。

ステップ4:親の関わり方を決める

親の役割は「評価者」ではなく「サポーター」です。

次のような関わり方が効果的です。

- 「よく書けたね」「頑張ったね」と承認する

- 「次はどうしたい?」と質問する

- 「一緒に書こう」と共感する

一方で、添削・指摘・強制は逆効果です。

親が「正解」を押し付けないことが、続けるコツです。

ステップ5:振り返りの時間を持つ

週に1回、親子でノートを一緒に読み返す時間を作りましょう。

このときも批判ではなく承認が基本です。

「1週間でこんなに成長したんだね」

「続けていること自体がすごいよ」

と声をかけることで、子供は「自分の努力を認めてもらえた」と実感し、モチベーションが高まります。

応用編:チームや兄弟で取り組む

慣れてきたら、チームメイトや兄弟と一緒にノートをつけるのも効果的です。

お互いに刺激を受け合い、書くこと自体が楽しくなります。

ただし、「競争」ではなく「共有」を意識しましょう。

まとめ:始めるのはシンプルでいい

野球ノートを始めるために必要なのは、特別な準備ではありません。

- ノートを1冊用意する

- 3行だけ書くルールを決める

- 時間を固定する

たったこれだけで、今日からすぐに始められます。

小さな一歩が、大きな成長につながります。

親子で一緒に楽しみながら始めてみてください。

次章では、記事全体のまとめとして「野球ノートが子供の未来をどう変えるのか」を振り返ります。

第12章 まとめ:野球ノートは子供の未来を変える

ここまで「野球ノートの意味・効果・具体的な実践法」を解説してきました。

改めて整理すると、野球ノートには以下のような力があります。

- 練習の振り返りを習慣化し、成長を可視化できる

- 不安を軽減し、メンタルを安定させる

- 失敗を学びに変え、レジリエンスを高める

- 小さな成功体験を積み重ね、自己効力感を強める

- 親子・チームのコミュニケーションを改善する

つまり野球ノートは、単なる「練習日誌」ではなく、子供の技術・メンタル・人間性を総合的に育てるツールなのです。

野球ノートは“心の筋トレ”

筋肉を鍛えるためにはトレーニングを繰り返す必要があります。

それと同じように、心を鍛えるためには「言語化」の繰り返しが欠かせません。

野球ノートは、まさに「心の筋トレ」といえるでしょう。

未来への投資

子供が書き残したノートは、成長の軌跡として一生の財産になります。

将来、振り返ったときに「あのときの努力が今につながっている」と実感できるはずです。

さらに、野球だけでなく勉強・仕事・人間関係などあらゆる場面で「振り返り・目標設定・挑戦する力」が役立ちます。

親ができる最大のサポート

親にできるのは、「正しく書かせること」ではなく「楽しく続けられる環境をつくること」です。

添削や指摘よりも、「よく頑張ったね」「書いてくれて嬉しいよ」と伝えることが、子供のやる気を支えます。

最後に

大谷翔平選手をはじめ、多くのトップアスリートが実践している「ノートに書く習慣」。

それを子供のうちから取り入れることは、技術や体力を超えて未来を切り拓く力を育てます。

野球ノートは、子供の夢を応援する最高のパートナーです。

ぜひ今日から、親子で一歩を踏み出してみてください。

参考文献・出典

- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.

- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.

- Martens, R., Vealey, R. S., & Burton, D. (1990). Competitive anxiety in sport. Human Kinetics.

- Sarkar, M., & Fletcher, D. (2014). Ordinary magic, extraordinary performance: Psychological resilience and thriving in high achievers. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 3(1), 46–60.

- 報道:大谷翔平選手「目標達成シート」に関する複数の新聞・雑誌記事(例:Number、スポーツ紙各種)

※本記事は公開されている研究論文・報道を基に執筆しています。特定の選手個人の著作物を引用するものではなく、一般的に知られる事例として紹介しています。

🖊️この記事を書いた人

野球専門メンタルトレーナー 坂本祐二

- 小中高でのメンタルトレーニング実績多数

📍 拠点:東京都大田区(全国オンライン対応)

ご相談・お問い合わせは無料です。